Farbe der Arztkleidung beeinflusst Vertrauen der PatientInnen

Eine Untersuchung der Universität North Carolina zeigt: Die Farbe der Berufskleidung ist entscheidend dafür, wie empathisch, vertrauenswürdig und kompetent ÄrztInnen wahrgenommen werden.

Forschende der School of Medicine an der University of North Carolina at Chapel Hill hatten 113 PatientInnen und BesucherInnen der Klinik Bilder von männlichen und weiblichen Models in verschiedenfarbiger Berufskleidung (grün, hellblau, marineblau und schwarz) gezeigt. Die Befragten sollten zunächst jene Personen auswählen, die sie am stärksten mit dem Beruf des Chirurgen identifizierten. Anschließend sollten sie anhand von Likert-Skalen benennen, für wie fachkundig, qualifiziert, vertrauenswürdig und fürsorglich sie die gezeigten Personen hielten.

Die Farben wurden basierend auf Fernsehsendungen wie „M * A * S * H“ über „Grey’s Anatomy“ bis hin zu „Chicago Med“ ausgewählt, die in Krankenhäusern spielen, erklärt Erstautorin Casey A. Hribar, um auszugleichen, dass womöglich nicht jede befragte Person viel Krankenhauserfahrungen hatte.

Schwarz ist für manche PatientInnen ein No-Go

Ergebnis: Models in grüner Kleidung wurden am ehesten für einen Chirurgen oder eine Chirurgin gehalten, gefolgt von jenen in den hellblauer Kleidung. Letztere schnitten auch insgesamt als am vertrauenswürdigen ab, sowohl bei männlichen (56,6 Prozent) als auch bei weiblichen (48,7 Prozent) Klinikern. Die Befragten schrieben ihnen die meisten positive Eigenschaften zu. Schwarze Kleidung schnitt am schlechtesten ab und löste bei einigen Befragten stark negative Assoziationen (Bestatter und Tod) aus, berichten die Forschenden.

55,8 Prozent der männlichen und 58,4 Prozent der weiblichen Befragten hielten die schwarz gekleideten Models für am wenigsten fürsorglich, 44,3/54,9 Prozent für am wenigsten vertrauenswürdig, 44,3/40,7 Prozent für am wenigsten fachkundig und 40,7/45,1 Prozent für am wenigsten qualifiziert.

Die Kleidungsfarbe hat damit deutliche Auswirkungen auf das Arzt-Patienten-Verhältnis, sind die AutorInnen überzeugt, da hier auch nonverbale Hinweise einbezogen werden. Darum sei es wichtig, dass KlinikerInnen wissen, wie sich die Entscheidung bei der Kleidungswahl auf die Wahrnehmung der PatientInnen auswirkt. Wer bei der Behandlung schwarze Kleidung trägt, könne womöglich sogar den Therapieerfolg gefährden, warnen sie.

Hribar CA, Chandran A, Piazza M et al. Association Between Patient Perception of Surgeons and Color of Scrub Attire. JAMA Surg. Published online January 11, 2023. doi:10.1001/jamasurg.2022.5837

ZA

ZA

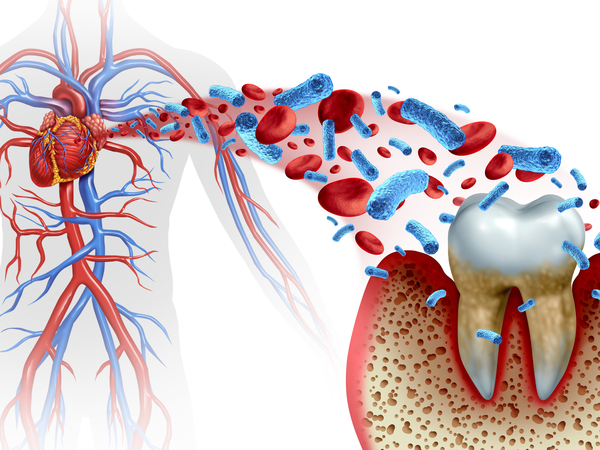

Das Mikrobiom, besonders des Darms, ist zunehmend als wichtig für die Gesundheit und die Aktivität des Immunsystems bekannt. Auch Effekte auf die Psyche kennt man bereits. Das Mund-Mikrobiom kennt man hingegen vor allem wegen der Zahn- und Zahnfleischgesundheit. Eine Parodontose betrifft jedoch nicht nur Zahnfleisch und den Zahnhalteapparat, sondern kann auch Bakterien ermöglichen, über Schädigungen im Zahnfleisch in die Blutbahn und bei einer geschwächten Blut-Hirn-Schranke in das Gehirn vorzudringen. Mittels entzündungsfördernder Botenstoffe kann Parodontose auch indirekt das zentrale Nervensystem beeinflussen. Wie sich das orale Mikrobiom auf die psychische Gesundheit auswirkt, ist jedoch bislang kaum untersucht worden. Besteht ein Zusammenhang zwischen dem Mundmikrobiom und Ängsten oder Depression?

Das Mikrobiom, besonders des Darms, ist zunehmend als wichtig für die Gesundheit und die Aktivität des Immunsystems bekannt. Auch Effekte auf die Psyche kennt man bereits. Das Mund-Mikrobiom kennt man hingegen vor allem wegen der Zahn- und Zahnfleischgesundheit. Eine Parodontose betrifft jedoch nicht nur Zahnfleisch und den Zahnhalteapparat, sondern kann auch Bakterien ermöglichen, über Schädigungen im Zahnfleisch in die Blutbahn und bei einer geschwächten Blut-Hirn-Schranke in das Gehirn vorzudringen. Mittels entzündungsfördernder Botenstoffe kann Parodontose auch indirekt das zentrale Nervensystem beeinflussen. Wie sich das orale Mikrobiom auf die psychische Gesundheit auswirkt, ist jedoch bislang kaum untersucht worden. Besteht ein Zusammenhang zwischen dem Mundmikrobiom und Ängsten oder Depression?

Zahnarztpraxis Rafz

Zahnarztpraxis Rafz Zahnarztpraxis Rafz

Zahnarztpraxis Rafz